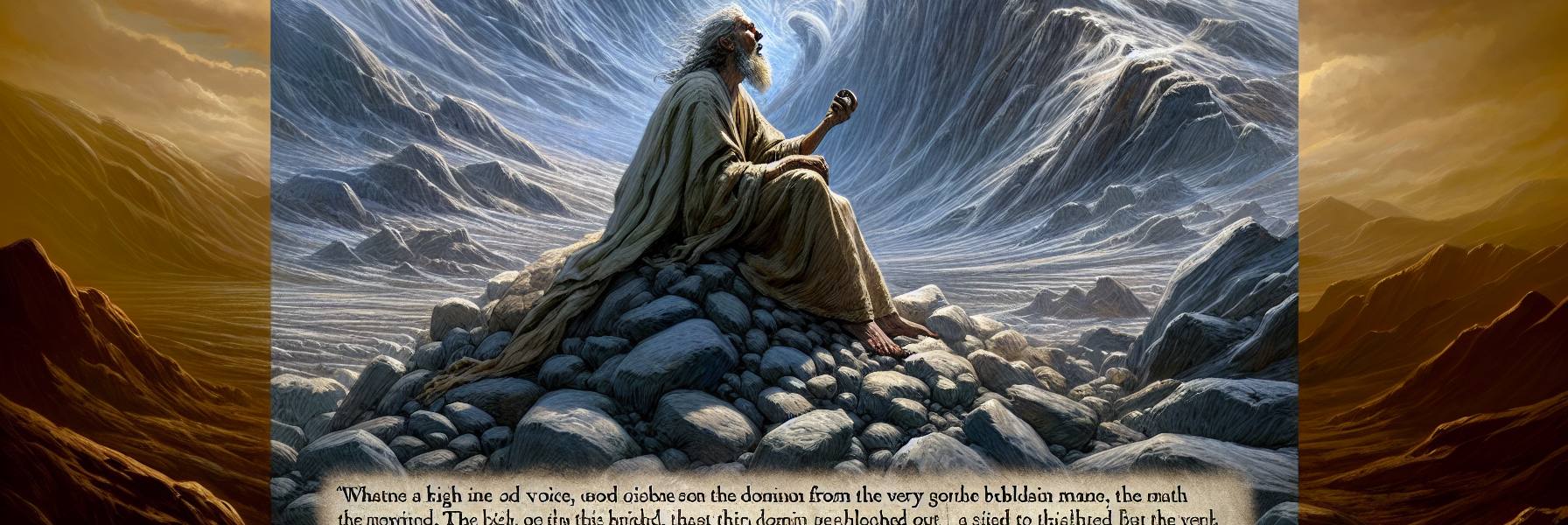

La lueur était froide, ce matin-là. Une clarté d’acier qui balayait la steppe jusqu’à l’horizon dentelé de montagnes. L’homme était assis sur une pierre plate, les épaules voûtées sous le poids d’un silence qui durait depuis des jours. Le vent, seul à parler, traînait des odeurs de poussière et de genévrier.

C’est alors que la voix vint. Non pas du ciel, mais du paysage lui-même, comme si les rochers et les lointains avaient soudain trouvé une parole. Elle ne consolait pas. Elle montrait.

« Tourne tes yeux vers les hauteurs escarpées, là où la pierre défie le ciel. Vois-tu la chèvre des rochers ? Elle met bas dans un secret que tu ne perceras pas. Elle choisit pour berceau une fente du monde, un à-pic où seul le vent niche. Qui lui a enseigné l’heure de sa délivrance ? Qui a compté les mois de sa gestation ? Elle se courbe, elle pousse, et voici que le petit, aux sabots déjà agiles, trouve l’équilibre sur le bord du néant. Elle l’abandonne, et il vit. Ton anxiété, à toi, aurait tout rendu mortel. »

L’homme retint son souffle. Ses yeux, brûlés par la fièvre, scrutèrent les falaises. Il crut apercevoir une ombre agile, un bond, puis plus rien. La voix poursuivait, roulant comme un tonnerre lointain.

« Et l’âne sauvage, l’as-tu seulement regardé ? Je l’ai libéré. Libéré des liens, des cribles à grains, de l’ombre étouffante des enclos. Je lui ai donné pour domaine les terrains salés, les étendues fauves où rien ne pousse que l’épine. Il rit de la cité, ce vagabond. Les clameurs du conducteur, le fouet qui s’abat sur le dos du serviteur, il n’en connaît rien. Il parcourt les collines, cherchant sa pâture verte, répondant seulement à l’appel des vastes espaces que je lui ai désignés. Lui as-tu donné sa force indocile ? Lui as-tu tissé les tendons de son cou, pareils à des cordages ? »

Un souffle plus chaud traversa la plaine. L’homme serra son manteau contre lui. La question n’attendait pas de réponse. Elle creusait en lui un abîme.

« Te fierais-tu à lui pour labourer ton sillon ? L’attellerais-tu à ta herse, pour qu’il piétine tes vallées pleines de grain ? Non. Il ne comprendrait même pas ta voix. Son royaume n’est pas le tien. »

Puis vint le cheval. La voix changea de timbre, se fit vibrante, martelée, comme un galop qui approche.

« Le cheval, maintenant. Sais-tu d’où lui vient cette fureur joyeuse ? L’as-tu vêtu d’une crinière qui se dresse comme une flamme au vent ? Lui as-tu appris à bondir comme la sauterelle ? Son hennissement, seul, glace le cœur de l’homme et remplit le val de majesté. Écoute-le ! Il renâcle, il frappe le sol, il brûle du désir du combat. Il dévore l’espace. Il ne recule pas devant l’épée. Sur lui résonne le carquois, brillent la lance et le javelot. Il avale le champ de bataille dans un tremblement furieux. Il ne tient pas pour grand-chose le bruit terrible des armes. Il sent de loin la mêlée, il perçoit la voix du chef, l’écho lointain des trompettes. C’est moi qui ai fait cela. Moi qui ai mis dans ses naseaux ce feu, dans ses yeux cette braise qui voit l’avenir du combat. Ta prudence, à son côté, n’est que cendre. »

L’homme sentit un frisson lui parcourir l’échine, différent de celui de la fièvre. C’était un mélange de terreur et d’admiration. La voix ne se taisait pas. Elle planait, puis piquait, comme l’oiseau dont elle parlait ensuite.

« Est-ce par ton intelligence que l’épervier prend son vol, qu’il déploie ses ailes vers le midi ? Est-ce toi qui as dicté à l’aigle de nicher sur les sommets, dans la dent de roc inaccessible ? De là, son œil perce l’ombre, il traque sa proie, il voit de très loin le sang. Là où tombent les corps, il est présent. Ses petits boivent la vie là où tu ne verrais que mort. »

Il y eut un silence. Un vrai silence, où seul le bourdonnement lointain d’un insecte persistait. L’homme leva les yeux, cherchant dans l’azur la tache sombre de l’oiseau roi. Rien. Mais la présence était plus écrasante que jamais.

Et vint l’autruche. Ici, la voix sembla prendre un ton presque ironique, énigmatique.

« Regarde encore l’autruche. Ses ailes sont joyeuses, mais ce ne sont pas celles de la cigogne ni du faucon. Elle laisse ses œufs à la terre, elle les confie à la poussière, oubliant qu’un pied peut les écraser, qu’une bête des champs peut les piétiner. Elle est dure envers ses petits, comme s’ils ne lui appartenaient pas. Tout cela, parce que je lui ai refusé la sagesse, parce que je ne lui ai pas accordé la part d’intelligence. Mais, quand elle se dresse et court, elle raille le cheval et son cavalier. Elle foule le sol d’un rire sauvage. Elle possède un secret que ta raison ne saisit pas. »

Le dernier mot sembla se fondre dans le grondement du vent qui se levait. La lumière avait tourné, devenant oblique, dorant les herbes sèches. L’homme était toujours assis. La douleur dans ses membres était toujours là. Les questions qui l’avaient dévoré étaient toujours sans réponse. Mais elles s’étaient comme dissipées, non parce qu’on les avait résolues, mais parce qu’un monde trop vaste, trop vivant, trop furieux et trop libre s’était imposé à lui.

Il regarda ses mains, crevassées, vides. Puis il regarda l’immensité devant lui, peuplée soudain de présences invisibles et souveraines : la chèvre dans son secret, l’âne dans son défi, le cheval dans son effrayante beauté, l’aigle sur son pic, l’autruche dans son absurdité triomphante. Chacune était une parole. Chacune était une énigme close, portant en elle le sceau d’une volonté qui n’expliquait pas, qui créait.

La tempête de ses pourquoi s’était heurtée à un mur de « voici ».

Il ne souriait pas. Il ne pleurait pas. Il respirait, simplement, l’air âpre et libre qui avait parcouru ces espaces sauvages. Et pour la première fois depuis bien longtemps, ce souffle ne lui parut pas entièrement étranger.