C’était un homme dont on ne se souvenait pas du visage. Quand il traversait le marché, les gens baissaient les yeux, non par respect, mais parce qu’il n’y avait rien là qui retînt le regard. Il n’avait ni prestance ni beauté, rien qui pût attirer nos regards vers lui. Il était comme ces pierres usées par le vent, que l’on foule sans les voir. On disait de lui qu’il était de Nazareth – cela suffisait à faire hausser les épaules.

Les années ont passé, et pourtant, parfois, dans le silence de la nuit, son image me revient. Non pas son visage, qui reste flou, mais sa présence. Une présence qui pesait, étrangement, comme un ciel bas avant l’orage. Il parlait, et ses paroles n’étaient pas celles des rabbins. Elles coulaient autrement, creusant leur lit dans l’âme. Mais qui voulait l’entendre ? Nous, nous avons détourné le visage. Nous l’avons méprisé. Il était devenu une ombre, l’homme des douleurs, familier de la souffrance. On le pointait du doigt, on chuchotait : « Voyez, celui que Dieu frappe ».

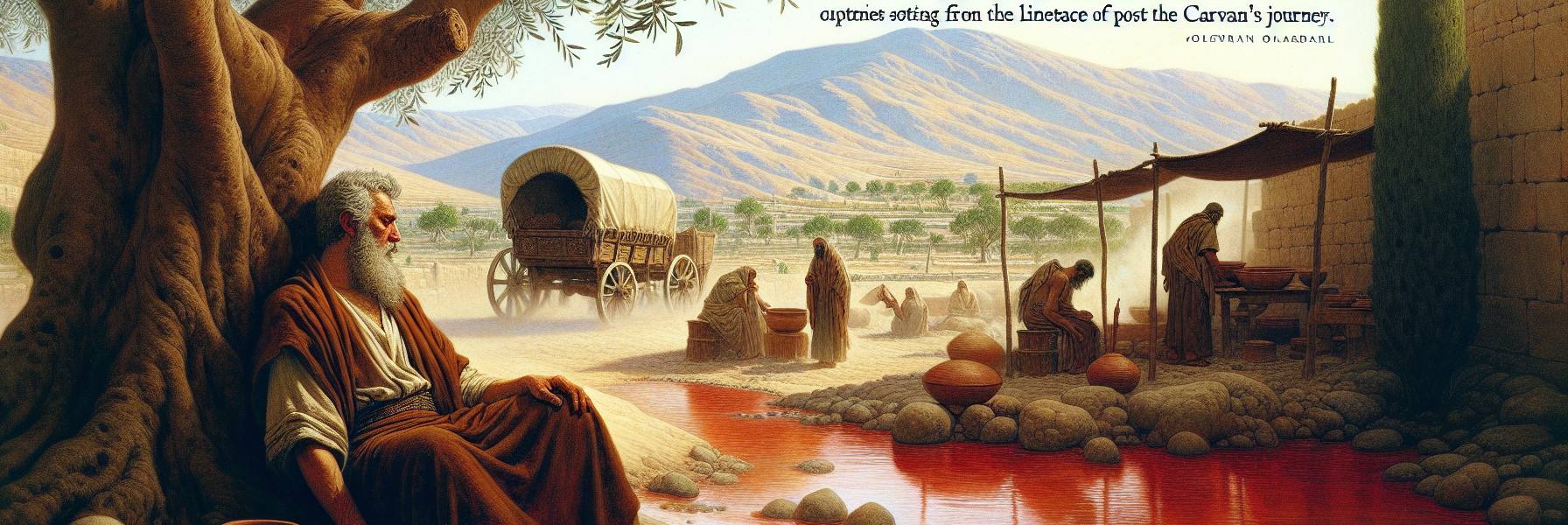

Il y a eu cette histoire, près de Siloé. Un jour de sabbat. Il était là, assis sur le parapet, les yeux perdus vers le Temple. Des enfants lui jetaient des cailloux. Il ne bougeait pas. Une femme, prise de pitié, lui tendit une galette. Il la refusa d’un geste lent. Je me souviens de ses mains. Des mains d’artisan, rugueuses, avec des cicatrices anciennes. Mais ce jour-là, l’une d’elles était enflée, violacée, comme écrasée. On apprit plus tard qu’un foulon, dans la colère, lui avait fait tomber son outil dessus. Il n’avait pas crié. Il avait ramassé l’outil et l’avait rendu, en silence.

C’était cela, sa vie. Porter nos souffrances, se charger de nos douleurs. Nous, nous pensions qu’il était frappé par Dieu, humilié. Mais lui… lui, il acceptait. Comme on accepte la pluie ou la poussière du chemin. Il était transpercé à cause de nos révoltes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix, c’est sur lui qu’il est tombé. Et dans ses blessures, pour nous, se trouvait la guérison.

Je l’ai vu une dernière fois, sur la route de Gabbatha. Il était à peine reconnaissable. Son visage était tuméfié, déformé. Ils l’avaient battu avec une cruauté méthodique, et il ne disait rien. Pas un murmure. Comme un agneau mené à l’abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Son silence était plus terrible que tous les cris. Ce silence ouvrait un gouffre en nous, un vide où nos certitudes s’effondraient. Ils l’ont jeté dans une tombe avec les impies – un trou creusé à la hâte pour les condamnés. Même dans la mort, ils lui ont refusé la dignité.

Et puis… le temps a fait son œuvre. Le souvenir s’est estompé, recouvert par les soucis du quotidien. On a reconstruit, on a commerce, on a prié. Mais quelque chose avait changé. Une lumière sourde, comme un brasier sous la cendre, s’était allumée dans le cœur de quelques-uns. Ce méprisé, rejeté par les hommes, ce martyr dont la vie n’avait été qu’un long dépouillement… sa mort avait un goût étrange de victoire. Une semence tombée en terre.

Parfois, je me demande. Je me demande si ce n’était pas le dessein de l’Éternel, depuis toujours, de l’écraser dans la souffrance. Pour qu’en lui, portant le péché de la multitude, il intercède pour les révoltés. Nous avions tous erré, chacun suivant son propre chemin. Et l’Éternel a fait retomber sur lui notre faute à tous.

Maintenant, quand je vois un homme seul, méprisé, je repense à lui. Son histoire est gravée dans le grès de nos consciences, une trace fragile mais indélébile. Il n’avait ni beauté ni éclat. Mais dans son rejet, il a touché le fond de notre humanité brisée. Et c’est là, dans ce fond ténébreux, qu’une espérance insensée a commencé à germer. Une espérance qui ne chantait pas victoire, mais qui murmurait, dans le silence d’un tombeau vide, que la dernière souffrance n’aurait peut-être pas le dernier mot.