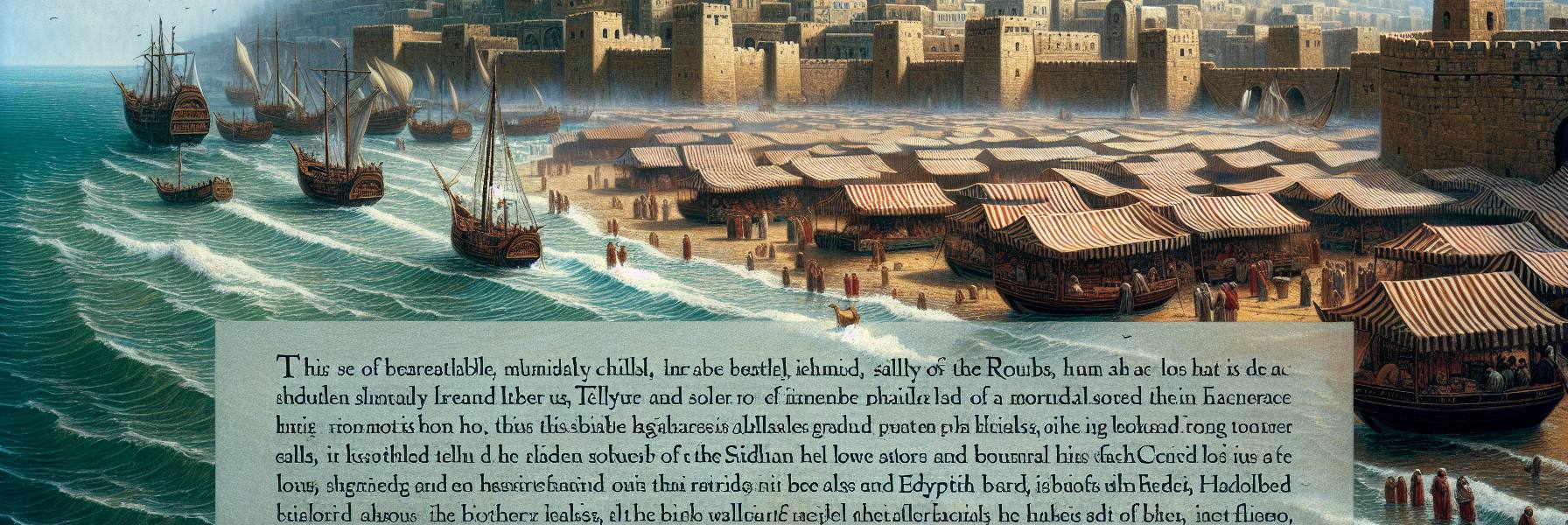

Le vent d’est apportait une odeur de sel et d’algues pourries, une haleine grise qui glissait sur les remparts de Tyr. Debout sur la muraille nord, le vieux Elazar posait ses mains sur la pierre lisse, chaude encore du soleil couchant. Sous ses paumes, la cité semblait vibrer, non pas de vie, mais d’une assurance froide, immuable. De son poste, il voyait les deux visages de Tyr : l’île, précieuse et orgueilleuse avec ses palais aux colonnes de bronze, ses temples aux toits d’argent, et le continent, la ville ancienne, avec ses faubourgs bruyants et ses entrepôts regorgeant des richesses du monde connu. Des navires de Byblos, de Chypre, d’Égypte et de lointaines Hellas encombraient la double rade, leurs mâts semblables à une forêt dépouillée.

Elazar n’était pas prophète. Il était garde, fils de garde, petit-fils de garde. Son théâtre était cette muraille, son texte les nuages et le comportement des goélands. Et depuis quelques lunes, il lisait des signes qu’il ne savait nommer. Une tension dans l’air, plus sèche que d’habitude. Les marchands phéniciens, d’ordinaire si loquaces, parlaient à voix basse, les yeux fuyants. Des nouvelles arrivaient, portées par des marins aux visages fermés : là-bas, vers l’orient brûlant, une puissance nouvelle se levait, une puissance de fer et de discipline impitoyable. Babylone. Et Babylone avait broyé Jérusalem.

C’était cette nouvelle, murmurée un soir de brume, qui avait glacé le sang d’Elazar. Pas par compassion pour cette cité lointaine du peuple hébreu – Tyr en avait vu tomber d’autres – mais par une logique de soldat. Jérusalem était un verrou. Tyr était la porte d’après. Et la prophétie courait déjà, une parole venant de ces mêmes Hébreux, rapportée par un négociant en pourpre : une parole contre Tyr. Elazar l’avait entendue, déformée, tronquée, mais son cœur en avait retenu le noyau, dur et tranchant comme un silex : *Voici, j’en viens à toi, Tyr.*

Les semaines passèrent, légères et insouciantes pour la cité. Les banquets se succédaient, le commerce florissait, et l’on riait des menaces lointaines. Que pouvait Babylone contre la mer ? Tyr était une reine sur son trône d’eau, inaccessible. Ses murailles plongeaient dans les abîmes, ses marins étaient les meilleurs du monde. L’arrogance était un parfum plus entêtant que celui des épices sur les quais.

Puis un matin, le vent tourna. Littéralement. Un vent du nord-est, âpre, porteur de poussière. Et avec lui, à l’horizon de la terre ferme, une tache apparut. D’abord diffuse, comme une brume ocre. Elle grandit, se densifia, se sépara en mille points sombres, mouvants. Une armée. Une mer d’hommes, de chevaux, de chars. Ils progressaient avec une lenteur terrifiante, implacable, avalant la plaine côtière. Le cœur d’Elazar se serra. Ils établirent leur camp face à la ville continentale, de l’autre côté des canaux. On voyait leurs étendards, on entendait le martèlement sourd de leur activité. Ils ne tentèrent pas d’assaut frontal. Ils se mirent à creuser.

Ce fut d’abord une curiosité. Du haut des murs, les Tyriens regardaient ces fourmis humaines retourner la terre. Puis, la curiosité se teinta d’inquiétude. Ils creusaient un fossé, un large fossé, mais pas pour se protéger. Ils creusaient… vers la mer. Ils détournaient des ruisseaux, édifiaient des digues de fortune. Leur projet devint clair, d’une folie si grandiose qu’elle en était stupéfiante : ils asséchaient les bras de mer qui séparaient la vieille Tyr du continent. Ils voulaient marcher jusqu’à eux.

Le siège s’installa, longue agonie de la terre. Les navires de Tyr maintenaient un fragile cordon ombilical par la mer, amenant des vivres, évacuant les riches. Mais la pression augmentait. Les machines de guerre babyloniennes, des tours immenses rouges sur leurs roues, avançaient sur le sol nouvellement conquis, poussées par des milliers d’esclaves. Les pierres qu’elles lançaient frappaient les murailles avec un bruit de tonnerre qui entrait dans les os. Elazar, jour après jour, voyait la méthode. La patience de fer. L’érosion systématique.

Et la mer, leur mère, leur protectrice, semblait les trahir. Un jour de tempête, des vagues monstrueuses, venues du large comme une armée ennemie, ravagèrent une partie de la muraille basse de l’île. Les pierres, arrachées, furent englouties. Le lendemain, sous un ciel de plomb, les Babyloniens lancèrent l’assaut final sur la ville continentale. Ce fut bref, brutal. La forêt de mâts dans le port secondaire devint une forêt de flammes. La puanteur de la fumée mêlée à celle du sang monta jusqu’aux narines d’Elazar, resté sur l’île.

L’île tenait toujours. Mais la chaussée avançait, inexorable. Elle était faite de pierres, de terre, de troncs d’arbres, et des débris de la vieille Tyr. Les Babyloniens construisaient avec les restes de leur première victoire. Chaque jour, Elazar voyait l’étroite langue de terre noire et chaotique gagner du terrain sur l’eau verte. C’était comme voir la mort marcher vers vous, pas à pas.

La fin, quand elle vint, fut à la fois violente et étrangement silencieuse. Les défenses étaient épuisées, les hommes exténués. Les murailles, minées par les sapeurs, tremblaient. Au petit matin d’un jour sans vent, la chaussée toucha les fondations de l’île. Et alors, les tours roulantes, devenues ponts géants, s’avancèrent. Elles vomirent des soldats couverts de fer sur les remparts.

Elazar se battit. Ce fut bref. Un choc, un coup porté, un coup reçu. Il tomba à genoux, le dos contre la pierre qu’il avait gardée toute sa vie. Autour de lui, l’enfer. Les cris, les fracas, le crépitement des incendies qui s’allumaient. Mais ses yeux, voilés, ne voyaient plus cela. Ils voyaient l’inévitable accompli. La parole entendue en murmure s’était incarnée en fer, en feu, en terre labourée. La reine de la mer était prise par la terre. Ses remparts, ses tours splendides, n’étaient plus que des obstacles à abattre. Il entendit, très loin, comme un écho, les paroles complètes de la prophétie qu’il n’avait jamais lue : *Je te raclerai jusqu’au roc, tu seras un lieu où l’on étendra les filets…*

Les années passèrent. La poussière se mêla aux cendres, fut lessivée par les pluies. Le vent d’est, toujours lui, apportait maintenant une odeur de désert et de pierre nue. Un pêcheur, un humble homme venu d’un village côtier, poussait sa barque sur une plage de galets et de débris informes. Ici, des blocs de pierre magnifiquement taillés gisaient sous l’eau claire, colonisés par des algues et des coquillages. L’homme jeta son filet d’un geste ample, hérité de ses pères. Il le ramena, lourd de quelques poissons argentés. Il s’assit sur une pierre plate, lisse comme si elle avait été polie par des mains humaines – et c’était le cas. C’était peut-être un fragment de seuil, un morceau de l’autel de Melkart. L’homme ne le savait pas. Il mangea son pain simple, regardant l’horizon vide où avaient dansé les fières galères. Le lieu était bon pour la pêche. Le soleil était chaud. Les enfants riraient au village le soir. Tyr n’était plus qu’un nom, un souvenir déformé dans la bouche des anciens, un rocher où sécher les filets. La parole avait fait son œuvre, complète, concrète, silencieuse.